Историко-географический обзор: Регион Сасун исторически и культурно является одним из наиболее знаковых и значимых для армянского народа. Он расположен в южной части провинции Агдзник Великой Армении, в верховьях реки Тигр, в горной и труднодоступной местности. Сасун функционировал как естественная крепость, окружённая высокими горами, глубокими ущельями и лесистыми территориями, что на протяжении веков способствовало самозащите, общинной сплочённости и относительной автономии местного армянского населения.

Сасун известен в армянской истории как центр свободолюбия и восстаний. Армянское население региона часто сопротивлялось внешнему господству, включая арабское, сельджукское и османское, при этом сохраняя местные феодальные традиции и национальное сознание. В средние века Сасун был одним из важных центров армянских феодальных структур, а в последующие века стал символической территорией национального сопротивления.

Сасун получил мировое признание прежде всего благодаря армянскому народному эпосу «Давид Сасунский» (Sasuntsi Davit). В эпосе Сасун представлен не только как место действия, но и как символическая территория свободы, справедливости и национальной идентичности, глубоко укоренённая в коллективной памяти. В конце XIX и начале XX века Сасун стал одним из ключевых центров западноармянского национально-освободительного движения. Героические сражения Сасуна 1894 и 1904 годов являются одними из самых трагических, но одновременно героических страниц истории армянского сопротивления. Массовые репрессии, проводимые османскими властями, сопровождались самозащитой местного армянского населения, что получило широкий международный резонанс.

Сасун также выделялся своим богатым материальным и нематериальным культурным наследием. В регионе находилось множество церквей и монастырей, хачкаров (крест-камней), а также развитые народные традиции, уникальный диалект, музыкальное искусство и обряды. Диалект Сасуна являлся характерной и ценной формой западноармянской языковой системы, а народная культура была тесно связана с природой, верованиями и общинной жизнью.

Во время Геноцида армян население Сасуна почти полностью было уничтожено или насильно переселено. Сегодня Сасун находится на территории Турции, но продолжает жить в исторической памяти, литературе, фольклоре и национальном сознании армянского народа как символ утраченной родины и свободолюбивого духа.

В этом историческом, географическом и культурном контексте Сасун представлен не только как военно-политическая или идеологическая территория, но и как уникальное экономическое и жизненное пространство. Горная природа, климатические условия, особенности почв и организация общинной жизни также сформировали сельскохозяйственные традиции Сасуна, среди которых особое место занимали виноградарство, виноделие и производство спиртных напитков — не только как экономическая деятельность, но и как культурное и ритуальное явление.

Виноградарство: Виноградарство в Сасуне было широко распространённым и экономически значимым занятием. Несмотря на горный рельеф, каменистые почвы и сложные природные условия, местное население эффективно обрабатывало доступные земли, производя стабильный и качественный виноград. Опыт сасанцев показывает, что виноградарство здесь было не просто сельскохозяйственной отраслью, а результатом образа жизни, адаптированного к местной природной среде. В районах Хианк, Хулб, Хараз, Талворик и Псанк виноградарство считалось важной частью экономики.

Основные сорта винограда включали Пкхар, Нокхари птук, Сулул хагхог, Ашкар, Думшки, Болор птуг, Нусаб, Изнур, Пахрик, Эзанач, Кармир, Мохар, Солол, Батман, Борк, Бахтри, Измир. Виноград, выращенный в этих районах, использовался не только для свежего потребления, но и перерабатывался для производства вина, бренди и других продуктов на основе винограда. Такое разнообразие производства свидетельствует о хорошо развитых традициях выращивания и переработки винограда.

По словам Вардана Петояна, обрезка виноградных кустов в Сасуне начиналась в конце марта, после таяния снега и появления первых почек. Через несколько дней виноградники тщательно рыхлились, а сорняки удалялись исключительно вручную, без использования инструментов или химических средств. В зимние месяцы побеги не закапывались, так как обильный снежный покров обеспечивал естественную защиту от мороза (Петоян 2016, 310).

Несмотря на холодные зимние месяцы, побеги не закапывались, так как снег образовывал защитный слой. В жаркие летние месяцы полив не проводился, что не влияло на урожайность при условии должной обработки и обработки почвы. Виноградные лозы обычно выращивались, распростёртыми на земляных холмах, но часто их подвешивали на деревья или подпорки, чтобы обеспечить оптимальные условия роста и плодоношения (Петоян 2016, 310).

Во время сбора урожая грозди собирали в корзины. Основной труд выполняли мужчины, но сбор имел общинный характер и осуществлялся коллективными усилиями. Сасанцы перевозили урожай в Муш и соседние районы. Виноград отличался высокой стойкостью и не портились в дороге, что свидетельствует о высоких стандартах качества. Плотность винограда для вина Сасуна также заслуживает внимания, отражая географическую среду и закалённый характер местного населения. Виноград, выращенный на неводаемых виноградниках, давал более густый и вязкий сок (шира), что обеспечивало высокое качество вина и спиртных напитков, придавая сасанскому виноделию и производству бренди особую репутацию.

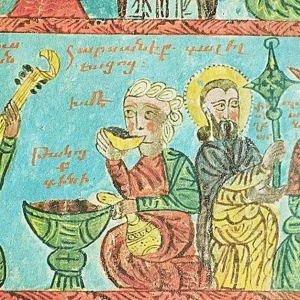

Виноделие: Сасанцы были искусными виноделами, производя вино как для домашних нужд, так и для продажи. Вино было не только частью ежедневного питания, но и имело ярко выраженную социальную и ритуальную функцию: оно сопровождало повседневную жизнь, праздничные дни и различные общинные обряды. Не случайно, что в клятвах героев эпоса «Давид Сасунский» важное место занимает именно вино: «Хлеб и вино // Господь зверей».

На свадебных церемониях гостей встречали вином или бренди и угощали пирогами, что свидетельствует о вине как символе гостеприимства и благополучия (Нахапетян 2007, 106). Как коренные жители и носители развитых винодельческих традиций, сасанцы занимали значимое место не только в местной, но и в более широкой региональной винодельческой сети. Сасун, как и вся провинция Агдзник, имел репутацию винодельческого центра с древнейших времен, о чём свидетельствуют даже клинописные надписи (Нахапетян 2004, 30). Эта преемственность подтверждает глубокие корни виноградарства и виноделия как устойчивой экономической и культурной системы.

Геродот писал, что из земель Армении вино вывозили в Месопотамию на кожаных кораблях, что свидетельствует о значении армянского вина не только для внутреннего потребления, но и для внешней торговли. Это подтверждается многочисленными арабскими источниками, которые восхищаются качеством вин региона. Эти свидетельства позволяют рассматривать виноделие Сасуна не как изолированное явление, а как часть древней и международно признанной винодельческой культуры.

Процесс приготовления: Сасанцы готовили вино с особой заботой и тщательностью, поскольку оно не было просто напитком, а имело глубокое ритуальное и символическое значение. Спелый виноград сначала выкладывали на чистую сухую поверхность на несколько дней, чтобы он постепенно подвял и выделил излишки воды. Подвяливание рассматривалось как технологический этап, сигнализирующий о готовности винограда к переработке, приобретении нужной концентрации и качества. Затем подвяленный виноград собирали в чистые тканевые мешки, помещённые в большие деревянные ёмкости, и тщательно давили ногами до полного отжима (Петоян 2016, 309).

Этот процесс имел как техническое, так и ритуальное значение, подчеркивая взаимосвязь человека, плода и природы в винодельческих традициях Сасуна. «Сладкий сок» (шира) в чистом процеженном виде заливали в деревянные ванны, откуда через специальную трубку он попадал в большие неподвижные глиняные сосуды. Сок ферментировался 8–10 дней, после чего горлышки сосудов закрывали глиной или тестом и хранили длительное время до употребления. Чем дольше вино хранилось, тем больше оно созревало, сладело и крепло. При открытии сосуда на поверхности вина появлялся слой пены толщиной около одного сантиметра, который аккуратно собирали, а созревшее вино пили или использовали, а излишки продавали. После отжима и процеживания оставшуюся мезгу (ч’име) также помещали в сосуды. Процесс длился 10–12 дней.

Вино в Сасуне хранилось в сосудах, а употреблялось из чаш и тазов. Было принято, чтобы стакан не был наполовину пустым, так как считалось, что злые силы могут «мыть в нём ноги». Перед питьём говорили kendanut’in («к жизни»), на что отвечали kendani mnas («оставайся живым»), символизируя значение вина. Долгие речи и благословения не произносились; по мнению сасанцев, слова о вине должны быть короткими, чёткими и решительными, как само вино и ландшафт, его породивший.

Дистилляция: После производства вина сасанцы приступали к изготовлению более крепкого и насыщенного напитка (оги или бренди) из оставшихся виноградных остатков. Массу помещали в большие медные котлы на треноге и аккуратно поддерживали огонь, чтобы избежать перегрева, который мог испортить напиток и придать ему «жжёный» вкус, что отражает тщательность сасанцев и высокие стандарты производства.

На верх котла ставили перфорированный поддон, который также выполнял функцию крышки и содержал 1–2 ведра воды. Поддон запечатывали тестом, чтобы пар не выходил. Пар конденсировался на холодной воде и стекал в глиняный сосуд под ним. Когда вода нагревалась до такой степени, что было невозможно касаться, её меняли на холодную дважды. Собранный бренди вынимали, и процесс повторяли с новой мезгой. Сила напитка зависела от количества смен воды: одна смена давала крепкий спирт, вторая — нормальный, третья — слабый (Петоян).

Заключение: Виноградарство и виноделие в Сасуне не ограничивались экономической деятельностью; они формировали местную общинную жизнь, социальные традиции и ритуальные практики. Горный рельеф, неводаемые виноградники, обильный снег и общинный труд влияли не только на уникальные качества винограда, но и на формирование культурных ценностей, в которых вино и спирт приобретали символическое и ритуальное значение.

Географические особенности региона — удалённая горная местность, климатические колебания и локализованные почвы — делают опыт сасанцев интересным примером с глобальной точки зрения. В других регионах с аналогичными географическими и политическими особенностями, например, в горных винодельческих регионах Италии или высокогорных сельскохозяйственных традициях Гренобля и Лозанны, становится очевидно, что выращивание винограда — это не только экономическая деятельность, но и способ адаптации к ландшафту, социальной саморегуляции и культурного самосозидания.

Пример Сасуна показывает, что местные винодельческие традиции могут быть важными компонентами экономической устойчивости, культурной идентичности и общинной автономии. Таким образом, виноградарство и виноделие Сасуна представляют собой уникальное проявление армянского опыта, которое может служить отправной точкой для сравнительных исследований взаимосвязи сельского хозяйства, культуры и социальных структур в высокогорных и труднодоступных регионах.

+374 44 60 22 22

+374 44 60 22 22

Armenia Wine Company 3 Bild., 1Dead-end, 30 Street, Sasunik 0223

Armenia Wine Company 3 Bild., 1Dead-end, 30 Street, Sasunik 0223