В странах Древнего Востока карасы разных размеров и вместимости широко применялись во многих отраслях хозяйства. В Египте, Ассирии, Хеттском и Урартском царствах сельскохозяйственные продукты, в основном зерно, вино, пиво и масла обычно хранили в кувшинах.Тысячи керамических изделий были обнаружены во время раскопок в Ване, Аргиштихинили, Эребуни, Аянисе, Топрак-Кале, Тейшебаини, а также в доэллинистическом Арташате.

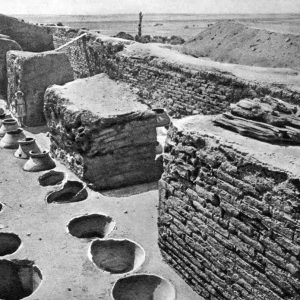

Среди археологических открытий, сделанных в Кармир-Блуре, весьма важными для изучения экономики Ванского царства являются 8 винных погребов, открытых в 50-ых годах прошлого столетия. В них помещалось более 400 массивных глиняных сосудов[1]. Значительное количество карасов, отчасти кармирблурских, маркированных клинообразными или иероглифическими цифровыми метками, найдено и в других урартских памятниках-центрах: в кладовых Эребуни обнаружено более 100 карасов[2], в Алтын-тепе[3] — более 70, в одном из винных погребов западной крепости Аргиштихинили[4] — 68, а также Айанисе, Адлджевазе и тд.. Самыми большими и хорошо сохранившимися являются кладовые Тейшебаини N 25 и 28, в которых размещались соответственно 82 и 70 карасов[5]. По форме все карасы одинаковые, но отличаются по размерам, на что указывали и клинообразные или иероглифические цифровые маркировки в урартских мерах объема жидких тел: «акарки» и «теруси». Изданные Б. Б. Пиотровским[6], эти надписи имели весьма широкую вариацию: от 1 акарки 4½ теруси до 5 акарки 5 теруси. Одновременно использовались клинописные и иероглифические знаки, причем клинопись изначально писалась полностью, а позднее — в виде акронима.

По мнению ряда исследователей, карасы, обнаруженные в Кармир-Блуре, были в разных мастерских, и скорее всего, в Тейшебаина их изготовляли 8 и более мастеров[7]. Это доказывает, что в городах была внедрена общенациональная система стандартизации, сделавшая экономику государства управляемой и подотчетной, что способствовало ее прогрессу.

Комплексные метрологические исследования карасов различной емкости, обнаруженных на ряде археологических памятников, показывают, что они сделаны по заранее фиксированным, стандартизированным размерам. Стандартизация керамической тары путем государственного декретирования ее основных линейных размеров известна в античном мире. Именно таким образом государственная власть добивалась унификации объемов тары как для хранения запасов продуктов, так и для их транспортировки и продажи. Как явствует из фасосского декрета второй половины Vв. до н.э., стандартизация производства пифосов Фассос для достижения единообразия и объемов строго регламентировалась государством путем декретирования размеров в единицах мер длины—дактиля (пальцах)[8]. Стандартам соответствуют также краснолащенные, сферические, с трехлепистковым венчиком кувшины с одной ручкой (Ойнохойя), обнаруженные в ряде урартских археологических памятников. Они предназначались для подачи вина и почти идентичны по размеру. Таким образом есть основания полагать, что истоки стандартизации античного гончарного производства берут свое начало в Древнем Востоке.

Известно, что уменьшение размеров керамики разных групп в результате сушки и обжига составляет в среднем 8–12%. Вероятно, гончару давалось два разных размера: предварительный, на который мастер должен был ориентироваться при формировании изделия, и окончательный, которому должны были соответствовать финальные размеры. Очевидно, что изготовить карасы таких объемов в идеальных стандартных размерах было практически невозможно, и потому была необходимость маркировать их с обозначением емкости. Иероглифические и клинописные надписи делались только после того, как кувшины были обожжены, перенесены в погреб и наполнены вином[9][10]. Об этом свидетельствует и тот факт, что надписи на карасах были высечены на уже наполовину зарытых в землю сосудах, чтобы они были хорошо видны при прохождении по глубине винного погреба[11]. Также следует отметить трехкратно указанные размеры на веничиках карасов, разница между которыми достигает нескольких теруси.

По словам Б. Пиотровского 1 «акарки» равнялась 250 литрам, а «теруси» — ⅒ «акарки». Маркировка ёмкости на карасах мало чем отличается друг от друга. Вероятно, 1 «акарки» делился на 10 «теруси», исходя из гипотезы о том, что урартская система счисления была основана на десятичной системе[12]. Брашинский считал, что наиболее простым решением проблемы являются метрологические расчеты, поскольку любое измерение объема основано на кубических единицах некоторой базовой меры длины[13] (например, финикийский кор[14] — как объем трех кубических локтей, урартский локоть /53,1 см /).

В погребах Кармир Блура хранилось около 400.000 литров вина /1500 акарки/, что является весьма внушительной цифрой по меркам Древнего Мира. Погребы памятника превосходят все раскопанные до сих пор винные хранилищя урартского времени. Даже близ Маназкерта, в надписи, воздвигнутой Менуа, упоминается винный склад с 900 «акарки».

Факт государственной стандартизации гончарного производства в Ванском царстве представляет большой интерес, особенно в контексте изучения истоков стандартизации как таковой и ее влиянии на развитие последующих цивилизаций.

[1] Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, М., 1959, стр. 145—147; ср. ег о же , Город бога Тейшебы, С А, 1959, No 2, стр. 172.

[2] Демская Д., Кладовые Эребуни, “Сообщение Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина”, вып. IV, 1968, 176-182.

[3] Özgüç, T., Altintepe II, Ankara, 1969.

[4] А. А. Мартиросян , Раскопки Аргиштихинили, СА, 1967, No 4, стр. 228; ср. е г о же , К социально-экономической структуре города Аргиштихинили, СА , 1972, No % стр. 46.

[5] Б. Б. Пиотровский, Кармир-блур, II, Ереван, 1952, стр. 16—40.

[6] Б. Б. Пиотровский, Клинообразные урартские надписи из раскопок на Кармир-блуре 1954 г.,— «Эпиграфика Востока» , XI, 1956, стр. 81․

[7] Ղասաբյան Զ․Մ․, Թեյշեբաինիի գինու կարասները, «Историко-филологический журнал», 1959, No 4, стр. 213.

[8] И. Б. Брашииский, Методика изучения стандартов древнегреческой керамической тары, С А, 1976, No 3, стр. 87 слл.

[9] Б. Б. Пиотровский, Кармир-блур, III, стр. 23.

[10] Ղասաբյան, 1959, 215:

[11] Б. Б. Пиотровский , Кармир-блур, II, стр. 65.

[12] М. А. Исраелян. Уточнения к чтению урартских надписей, I. Об урартской системе счисления, «Древний Восток», 2, стр. 116

[13] И. Б. Брашииский, Урартсвкие карасы, , «Историко филологический журнал», Ереван 1978, с. 152.

[14] Nissen H., Griechische und römische Metrologie, Handbuch der Klassischen Altertums-Wissenschaft,C. H. Munchen 1892.

+374 44 60 22 22

+374 44 60 22 22

Armenia Wine Company 3 Bild., 1Dead-end, 30 Street, Sasunik 0223

Armenia Wine Company 3 Bild., 1Dead-end, 30 Street, Sasunik 0223